新潮的互聯網黑科技,傳統的審判庭法官袍,兩者相遇會碰撞出怎樣的火花?

前不久,來自全球20多個國家和地區的最高法院首席大法官、大法官、司法官員、專家學者等齊聚浙江烏鎮,參加最高人民法院舉辦的首屆世界互聯網法治論壇,共同探討網絡空間治理、互聯網法院探索實踐、人工智能在司法領域的深度應用等熱點話題。

記者從論壇上了解到,近年來,我國法院順應互聯網發展趨勢,推進互聯網法治建設,不斷探索符合互聯網時代需要的司法運行新模式。中國社會科學院大學副校長林維評價說,中國互聯網審判模式位于世界前列,為全世界互聯網司法提供了中國方案。

所有法院將參與互聯網司法

“使用在線法庭是新加坡整體司法戰略的一部分。”新加坡最高法院戰略規劃與政策管理處副處長呂美葶說,新加坡已經建立在線糾紛解決機制,正在開發在移動設備上召開虛擬聽證會的集成應用程序,同時也面臨著部分律師不愿意參與視頻或網上聽證會、部分公眾不喜歡運用新技術或無法使用在線系統等問題。

委內瑞拉玻利瓦爾共和國最高法院院長邁克爾·莫雷諾·佩雷斯建議建立標準化程序的同時,也認識到訴訟過程中信息技術的必要性,主張應用在線審理、電子舉證、電子卷宗等方式。

這些建議在我國已經成為現實。

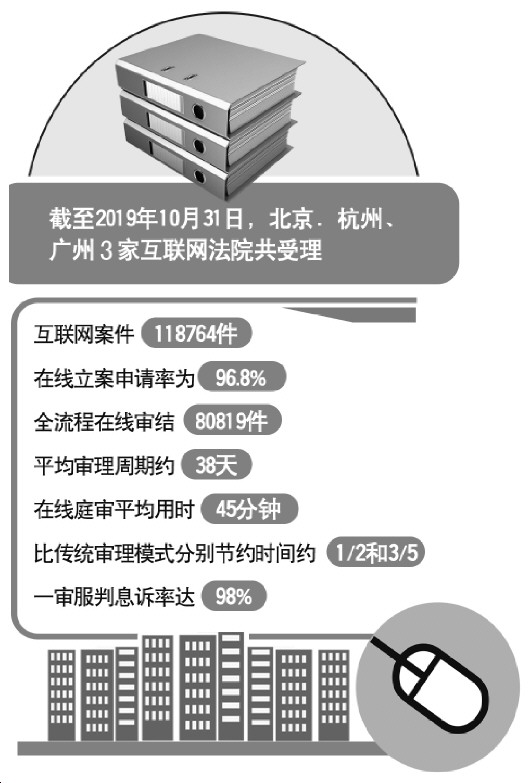

2017年以來,我國先后在杭州、北京、廣州設立3家互聯網法院。全國多地法院也根據實際需要,設立一批互聯網審判庭、合議庭和審判團隊。論壇召開前夕發布的《中國法院的互聯網司法》白皮書顯示,截至2019年10月31日,上述3家互聯網法院共受理互聯網案件118764件,在線立案申請率為96.8%,全流程在線審結80819件,平均審理周期約38天,在線庭審平均用時45分鐘,比傳統審理模式分別節約時間約二分之一和五分之三,一審服判息訴率達98%。

互聯網法院如何繼續發展?

對于這個問題,最高人民法院副院長李少平的看法是,要促進技術應用更加便捷實用,借助互聯網企業、研究機構等力量,推動現有技術應用更加符合司法需求,確保互聯網法院司法平臺好用、管用。同時,促進司法實踐更加系統集成,探索形成智能司法和在線訴訟程序機制。要推動互聯網法院制度規則更加與時俱進。依托在線訴訟實踐,積極推動完善在線訴訟規則,通過個案裁判明確網絡空間行為規范、權利邊界和責任體系,打造清朗有序的網絡空間。

“線上線下生活密不可分,未來互聯網司法不僅僅局限于幾家互聯網法院,所有法院都將參與到互聯網司法中。”林維說。

人工智能深度融合法院工作

12月4日,記者走進杭州互聯網法院看到,AI法官助理正在主持一起著作權侵權案件庭前會議。雙方當事人在不同地點遠程接入,在AI法官助理的詢問下有序發表訴辯意見。

留著齊劉海頭發的AI法官助理根據杭州互聯網法院法官形象設計,兼具自主主持庭審和分析判斷功能。AI法官助理形象原型在現場解說道:“法官只需在后臺掌握庭審進程,發生突發情況時,可以通過語音控制系統人工接管庭審,實現一名法官同一時間掌控多個庭審的新突破。”

AI法官助理在司法智能領域的開創性成果給呂美葶留下深刻印象。她說,新加坡司法部門也有運用在線立案、AI輔助檢索等技術,但只是部分應用。她以前去過北京互聯網法院,這次來到杭州互聯網法院有種似曾相識的感覺,“在中國網上審理案件非常便利”。

人工智能倍受各國司法系統的關注,因為法院的海量數據需要這一技術進行處理。

巴西聯邦共和國最高法院在人工智能上開展了3個項目。巴西最高法院行政事務總局局長愛德華多·席爾瓦·托萊多說:“我們的目標不僅僅是生成判決,應對大量數據,還要避免同案不同判。當然,復雜的案件還是通過人工判決,我們不指望電腦取代法官,但的確可以通過技術輔助幫助法官解決一些更復雜的問題。”

據介紹,在這樣的宗旨下,巴西聯邦最高法院于2017年12月開始了VICTOR計劃,旨在促進法院訴訟時間表中相同或相似案件的審理。VICTOR系統會閱讀案件相關材料,分析詞語的語境,將案件按照聯邦最高法院劃定的類別進行分類。之前法院雇員需要44分鐘才能完成的工作,VICTOR系統不到10秒鐘就能完成,意味著法院雇員每半年能節約2.2萬個小時。“這只是巴西聯邦最高法院的數據。”愛德華多·席爾瓦·托萊多說。

林維認為,人工智能等技術的應用提高了司法效益,增大了司法的公開性、民主性、便利性,使公眾能夠在案件中體會到民主公開公正高效,這是互聯網給司法帶來的便利。

記者注意到,在人工智能領域,我國3家互聯網法院已經實現庭審語音識別、案件信息自動回填、文書智能輔助生成和智能糾錯、要素式智能審判、類案智能推送、裁判偏離度風險預警等功能。

“提高審判效率的同時也有挑戰,比如人工智能技術在審判中究竟是替代、主導還是輔助作用?”林維認為,未來的法院不再局限于傳統意義上的法院,而是升級為糾紛解決方案的提供者。人工智能可能會基于大數據分析,通過越來越平衡地判斷提出更合適的解決方案,幫助法官分擔一些工作,促進類案同判,更智慧、高效、民主、公開。

微軟亞太研發集團法律事務總經理羅立凡提醒說,要確保人工智能以人為本,涉及人的重大利益、生命安全或自由時,一定要由人作出決策,而不是由電腦自動作出決策。人工智能系統必須為善,造福全人類。

加強數據保護防止信息濫用

在論壇上,多方代表呼吁進一步防止信息數據的濫用。

菲律賓共和國最高法院資深大法官埃斯特拉·佩拉斯-波爾納貝認為,國家對信息和通信技術公司的監管對于保護用戶個人數據隱私尤為重要,是數字時代保護人權的重要方面。

菲律賓、俄羅斯、韓國等國都就數據保護頒布了專門法律,明確了侵犯相應權利的紀律處分、民事、行政和刑事責任。

北京市高級人民法院院長寇昉從中國法院審判實踐出發,分享了數據司法保護主要面臨的新情況。那就是,傳統法律概念、司法理念和審判規則不能完全適應大數據背景下數據保護的需要;數據保護法律制度和審判規則仍需根據信息技術和數字經濟的發展不斷調整和創新。

值得注意的是,在區塊鏈領域,我國最高人民法院已經建設人民法院司法區塊鏈統一平臺,完成超過1.8億條數據上鏈存證固證,實現電子數據全鏈路可信、全節點見證、全流程留痕,有效解決了訴訟中存證難、取證難、認證難等問題,為法官查明案件事實、精準適用法律創造了新條件、提供了新工具。

寇昉與多國大法官、法官都指出,侵犯數據權益的行為具有跨地域甚至跨國界特征,證據存儲、提取、檢驗均比較困難,都對創新互聯網訴訟規則、完善審判制度提出了新要求。

- 上一篇:?政府服務到位,企業和民眾才能“不求人”

- 下一篇:人工智能助力路側停車邁入新場景

- 協會要聞

- 通知公告

-

- • 關于舉辦網絡安全體系建設、安全能力評估與攻防實戰培訓的通知

- • 2023(第五屆)全國政務熱線發展論壇在武漢隆重召開

- • 首屆數字全民國防教育高峰論壇將于10月13日在京舉辦

- • 關于舉辦新一代信息技術在數字檔案館(室)建設中的應用暨檔案信息化管理高級培訓班的通知

- • 第四屆信息技術及應用創新人才發展交流大會暨中國信息協會第三屆信息技術服務業應用技能大賽頒獎典禮在京隆重召開

- • 2023(第五屆)中國電子政務安全大會在京成功召開

- • 2023(第五屆)全國政務熱線發展論壇將于9月20-21日在武漢舉辦

- • 關于舉辦2023信息技術應用創新博覽會的通知

- • 關于舉辦第十三屆能源企業信息化大會的通知

- • 中國信息協會首次職業技能等級認定考試在黑龍江省舉行