摘 要:隨著信息化工具在基層的廣泛應用,新技術在提升基層治理的效能的同時給基層干部帶來新的負擔同樣值得關注。為什么作為效能工具的信息化技術反而增加了基層干部的負擔?通過對浙江省基層干部訪談資料的扎根分析發現,信息化工具對基層干部增負效應主要受到特殊的制度結構、技術的應用方式、技術系統的便利性和個人信息能力四個方面的影響和共同作用。從根本上來說,信息化工具的這種增負效應是壓力型體制對技術強有力形塑的結果,而技術應用中的手段與目的相背離同樣讓基層干部壓力倍增。技術的便利性和自身能力素養與新環境的要求不匹配對一些干部來說也是一種挑戰。

關鍵詞:信息化工具;數字治理;基層干部;基層減負;基層治理

DOI:10.16582/j.cnki.dzzw.2021.10.010

一、問題的提出

基層治理能力現代化是國家治理能力現代化的基礎。長期以來,我國基層政府面臨著治理負荷沉重、正式治理資源匱乏以及治理規則復合性的結構性困境[1]。基層政府由于缺乏足夠的體制性和常規性治理資源,事多、責大、權小的矛盾越來越突出。近年來,隨著國家在基層社會的“返場”,大量公共資源和公共服務進入基層,大量事務重新被納入科層治理的議程,基層干部的負擔問題引起了越來越廣泛的關注[2]。黨中央將2019年被確定為基層減負年,強調需要著力解決基層形式主義,讓基層干部輕裝上陣。2020年4月,中共中央辦公廳專門印發了持續解決基層形式主義、減輕基層負擔的文件。2021年新年伊始,中共中央政治局召開會議,審議《關于加強基層治理體系和治理能力現代化建設的意見》,再次強調持續減輕基層負擔問題。自黨的十八大以來,運用信息化手段推動治理能力現代化的重要性不斷被強調。信息技術作為一種全新的工具和手段,本身代表著效率、參與、合作等核心價值,被認為是天生的有效治理工具[3]。“互聯網+政務”一時間成為各地政府改革的代名詞,以政府數字化轉型為主題的改革逐漸延伸至基層領域,不少地方政府積極運用信息技術推進基層治理的變革,在大數據、互聯網的支撐下,各種智能化終端、政務App和信息化平臺在基層得以日益廣泛運用,在不少人看來,新技術深刻地改變了基層治理,無疑會大大提升基層政府效率[4],有效減輕基層政府的負擔。事實上,正如我們所看到的那樣,近年來依托于信息技術的“最多跑一次”等改革確實大幅度提高了基層政府的辦事效率,大大便利了民眾,有效地提升了公眾滿意度[5]。

然而,我們同時也應該看到,旨在增效的信息技術在實踐中不同程度地增加了基層政府的負擔,新技術在提升政府整體效率的同時,卻增加了基層干部的壓力,形成了信息技術在政府運用中的悖論,產生了明顯的增負效應[6]。“微信工作群”“釘釘工作群”“微信公眾號”等的增多卻在無形中增加了基層干部的負擔[7]。從理論上看,信息技術本身蘊含著效率、協同和合作的內在價值,但在實踐中,信息技術在一些時候發生了明顯的異化。從基層干部的角度來說,信息技術的嵌入無疑增強了其為民眾服務的能力和效率,但同時也帶來了新的壓力和負擔,為什么會這樣?其中存在的運行邏輯和本質原因值得我們深究和思考,本研究試圖通過對浙江省基層干部訪談資料的扎根研究,對這一問題進行回答,從而反思我國基層治理信息化轉型中存在的一些深層次問題。

二、信息技術的增負效應:一種可能的結果

長期以來,受到技術決定主義觀點的影響,不少學者認為以互聯網為代表的信息化工具無疑有利于破除科層化、離散化的政府結構,促進部門協同、流程再造和信息共享,從而大大提升政府效率。一些學者對此表示了反對和批判,認為新技術的增效論其實是把技術作為一個獨立或決定性的變量,這是一種簡單化的思維,新技術不一定是治理的“賦能者”。實際上,信息技術應用的效果受到社會、體制等因素的影響,像制度環境、組織結構、價值習慣等都會以一種獨特的方式影響或塑造技術,增效或增負都是可能的結果,存在著積極和消極的“兩張面孔”[8]。新興信息技術甚至成為政府等治理主體轉移責任的工具[9],基于新的技術,上級政府向下層層轉移責任變得更加輕松。信息技術的嵌入不會自動或必然提升治理效率。雖然新技術能夠促進官僚組織和功能的轉變,但關鍵是采用以及實施的過程[10],也就是說,新技術的嵌入是“被執行”的過程,而這種嵌入的中介因素是制度安排和組織安排。信息技術對官僚制度的許多方面確實會進行一定的修正,以適應現代的信息社會,然而,雖然等級結構出現扁平化,命令和控制系統也有所松動,但等級系統仍然是組織的中心所在,新的組織間網絡與其說是取代等級結構或者官僚制度,還不如說是在等級結構的內部成長,并在其上不斷“積淀”,組織、控制、管理嚴密的金字塔式的等級結構依然占據統治地位[11]。有時候信息技術甚至成為官僚人員達到自身目的的最有力的工具,可能扼殺下級的主動性,為下級增加壓力和負擔[12]。因此,在信息化工具的應用中增負效應至少是可預見的后果之一。

信息化工具之所以會產生增負效應,既有的研究將其歸結于官僚制的保守性,因為技術是被嵌入到既有的根深蒂固的官僚文化、制度和行為習慣,這些深刻地影響著新技術的使用方式和過程。從制度變遷的角度來說,信息技術在組織內部的擴散是一個持續不斷的去制度化和再制度化過程[13],然而,官僚制強大的制度慣性和組織文化使得這種去制度化和再制度化異常困難,新技術嵌入政府治理過程中所面臨的官僚制的保守性顯然被低估了。有證據表明,官僚體制的組織體系是抗拒變革的,反新技術的組織設計是強化現有的結構根深蒂固的權力和控制[14]。很多時候,官僚體系會運用新的信息技術實現官僚體制的多級控制和標準化流程,信息技術的嵌入產生了一種電子科層制的結果(e-bureaucracy)[15]。另外,官僚制強大的制度慣性和紛繁復雜的制度體系使得新技術的去官僚制力量相形見絀。當新的信息技術被植入政府時,首先發生的并不是技術與組織結構之間的碰撞,而是內嵌于技術的制度安排與既有組織結構的碰撞,并且這種碰撞帶有較強的權力關系特征。官僚制下的政府業務流程和職能往往被鑲嵌到各種詳細的法律法規和行政法規之中,使得新媒介顯得無能為力[16],巨大的、錯綜復雜、互不兼容的立法框架、數據標準和業務關系使得信息技術在實現跨組織資源共享和協同時變得非常困難[17],最終,新的技術被嵌入到官僚制的邏輯之中,反而帶來了新的負擔和壓力。

新技術在政府組織中的應用很多時候確實提升了政府的治理效能,但技術更像是一種被執行的技術,它會受到制度的、社會的、文化的、組織結構的影響,從而使得信息技術按照既定的環境進行運作,結果可能帶來增負的效應。上述研究為我們認識信息技術對基層干部的增負效應提供了重要的啟示,但既有研究是基于西方制度環境下官僚體制的邏輯,缺乏對中國具體情境的足夠關懷,尤其是對處于壓力型體制末端的基層干部來說,這種大而化之的邏輯很難簡單地套用。盡管一些學者開始關注新技術對基層干部的增負問題,但更多是對問題的陳述,缺乏深入系統的學理解釋。

三、數據來源與研究方法

對這一問題的關注源于筆者在MPA教學期間與基層干部學員的交流,在此過程中強烈地感受到來自基層普遍的新技術焦慮。為此,就這一問題針對近三屆MPA學員中的基層干部進行了問卷調查,并利用各種途徑擴大了問卷范圍,最終獲得478份有效問卷,被訪對象中男性203人、女性275人,年齡范圍在20歲至55歲之間,涉及基層不同的行政級別。問卷統計數據顯示,在所有的被訪對象中,平均擁有的微信工作群的數量是17.88個,最多的高達150多個,最少的為8個。關于信息化工具廣泛應用帶來的壓力,有43.7%的人表示“壓力比較大”、33.7%的人表示“壓力非常大”,也就是說超過77.0%的被訪者表示新技術給自身帶來較大的壓力,而表示“完全沒有壓力”的人只有7.1%。依照李克特四點量表賦值,結果顯示,被訪者感受到的新技術壓力平均值為3.04,處于比較高的壓力狀態。尤其是行政級別比較低、年齡較輕的被訪者,這種壓力表現得更加明顯。

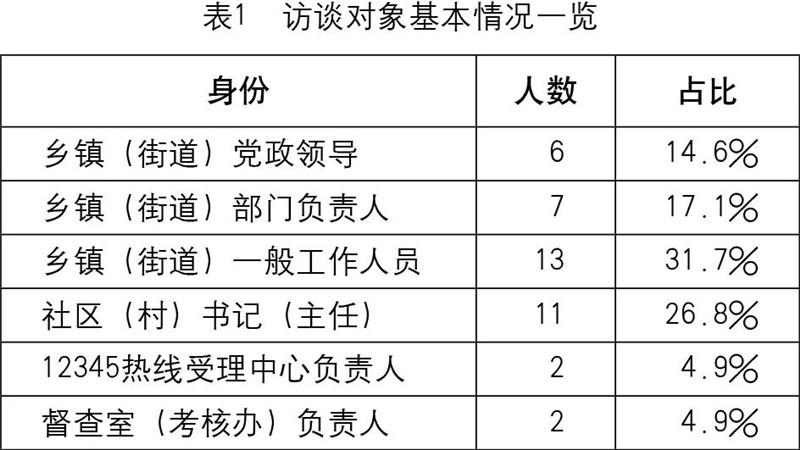

為了構建新技術增負效應形成的內在機理,筆者在問卷中設計了開放性的問題,要求被訪對象就目前基層信息化工具應用對其產生的影響和原因進行開放性的回答,結果收集到了249條原始語句,對其進行了梳理,發現其中基本的概念和類屬,在此基礎上展開本研究的理論抽樣。首先,隨機抽取MPA教學班的5名基層干部進行了一對一的深入訪談,獲得初步的訪談研究資料;其次,按照扎根理論研究的規范,為了擴大資料收集的范圍,指導學生利用暑期實踐的機會,有針對性地對基層干部進行深入訪談,同時,筆者在基層調研期間,針對這一問題對基層干部進行座談或一對一的訪談,對象涵蓋從社區(村)書記到鄉鎮(街道)黨政領導。隨著訪談和研究的不斷深入,發現新技術背景下市長熱線的運行方式以及干部考核成為新的問題指向,為此,我們擴大了訪談范圍,對市長熱線受理中心的負責人和督查室相關人員進行了補充性訪談。通過數據資料的對比分析和歸納概括以及抽樣實現理論的飽和水平,完成本研究最初建構理論的目的。整個訪談持續了10個月左右,所有的訪談均為半結構性訪談,最終獲得了41份對基層干部的訪談記錄作為原始資料進行扎根分析(訪談對象情況見表1),進行開放式編碼、選擇性編碼和理論編碼,從而完成信息化工具對基層干部增負的機理框架。

圖片

圖片

四、數據編碼和模型建構

(一)開放式編碼

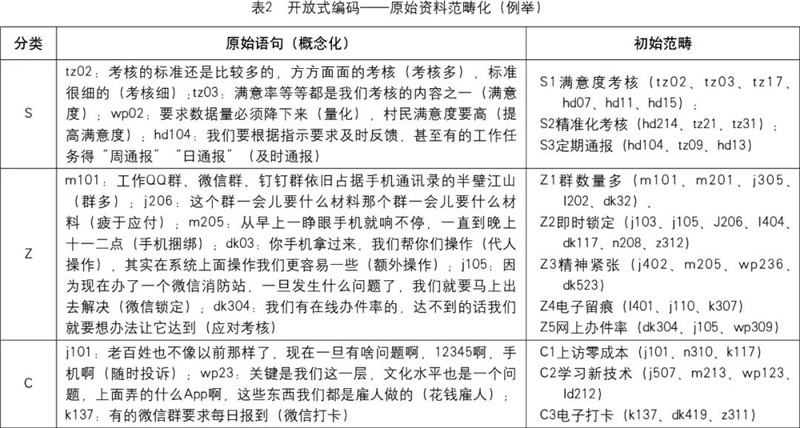

開放式編碼是對原始語句進行概念化的一個過程,并通過不斷地比較和分析形成概念群,最后實現范疇的提取。對41份原始訪談資料逐一掃描,對每條語句進行概念化處理,在這一過程中,由兩位事先經過培訓的行政管理碩士分別獨立進行編碼,以采取更合適的概念,這樣可以保證在概念化的處理中不添加自己的“目的”。經過編碼測試和校正,在正式編碼之前編碼信度系數達到了0.852。為了便于整理,把所有原始資料依照被訪對象所處的層級劃分為S(市縣)、Z(鄉鎮)和C(村社)三類,以被訪對象所在地名的縮寫和被訪順序對原始資料進行編號。為了確保編碼過程的準確、客觀性,在完成對原始訪談資料的分析整理后,再進行充分討論,對前后矛盾或不一致的初始概念進行刪除和整合,共得到168個有效概念。隨后針對這些概念進行更進一步的分析和提煉,按照每條概念的關系和聯系,對其進行類屬劃分,形成同一范疇的概念群,并對每一范疇進行命名,在進行范疇化時,刪除了頻次小于3的初始概念,共得到了滿意度考核、群數量多、電子留痕等58個初始范疇。開放式編碼的過程示例詳見表2。

(二)主軸式編碼

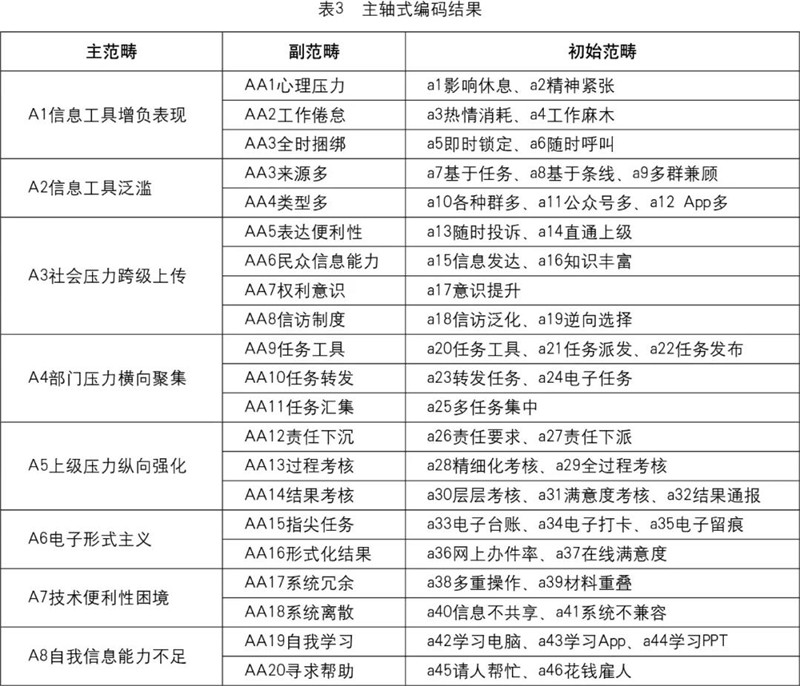

在獲得58個初始范疇的基礎上,再對不同類型材料中的相似的初始范疇進一步整合,并重新進行統一編碼(用ai表示),最終得到了46個初始范疇。主軸式編碼的目的在于發現范疇之間的聯系,然后挖掘出主要范疇。提取到初步范疇后,各個范疇之間的關系依然比較離散和模糊,為此,對提取到的46個初步范疇依據內在邏輯進行聯系、對比和分析,進一步歸納提煉出心理壓力、工作倦怠、全時捆綁、電子考核等20個副范疇(用AAi表示),最終通過不斷對比分析(比如概念、邏輯上的區別),共精煉出信息工具增負表現、信息工具泛濫、社會壓力跨級上傳、部門壓力橫向聚集、上級壓力縱向強化、電子形式主義、技術便利性困境和自我信息能力不足等8個主范疇(用Ai表示)。在確定好主范疇之后,將其返回到原始資料進行檢驗,以保證提取到的主范疇具有可靠性(參見表3)。

(三)理論性編碼

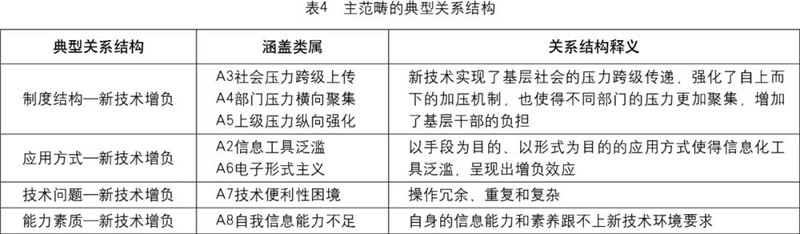

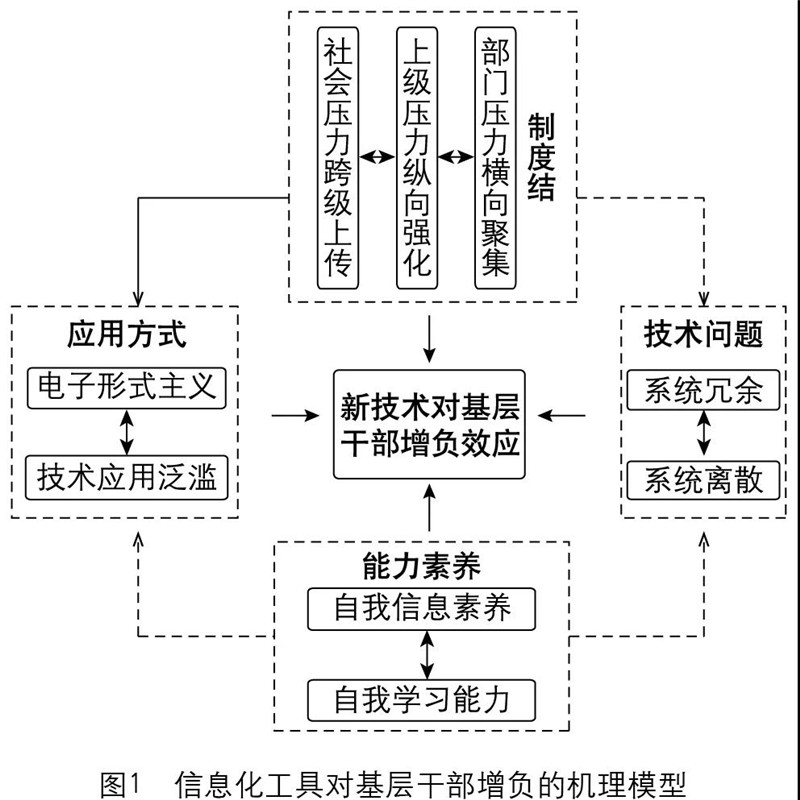

理論性編碼的核心在于將核心范疇與主范疇之間進行邏輯聯系,同時在這個過程中發現各個范疇之間是否存在某種關系,圍繞研究主題,將其與主范疇之間串聯成“故事線”,并基于此進行相應的模型構建。最終確定的核心范疇是“信息化工具嵌入對基層干部增負效應的影響因素”,通過對現有8個主范疇的深入分析、比較和聯系,將A3、A4、A5三個主范疇組合成“制度機制”編碼,而把A2和A6組合成“應用方式”的編碼,從而形成本研究的“故事線”:①信息化工具對基層干部增負的主要表現為心理緊張、工作倦怠和全時捆綁;②背后的制度問題、新技術運用方式問題、系統便利性問題以及自身能力素質問題是信息化技術對基層干部的增負效應的影響因素;③壓力型體制的運行模式是信息化工具對基層干部增負的關鍵性因素;④新技術的形式化運用方式是基層干部增負的重要因素;⑤系統便利性以及自身信息能力因素在一定程度上調節著制度機制與新技術之間的關系,從而影響著新技術對基層干部的增負效應(主范疇的典型關系見表4)。

根據該“故事線”,通過將核心范疇和主范疇產生有機聯系,在綜合所有的原始資料和編碼過程的基礎上,構建了一個有關信息化工具對基層干部產生增負效應的內在機理模型(參見圖1)。在建立好相應的理論模型后,我們將搜集到的一些網上相關的新聞報道和對一些基層干部進行的隨機訪談記錄進行理論飽和度檢驗。結果顯示,我們建設的理論已經基本實現飽和,并且在這幾個范疇間未發現新的關系及“故事線”。

五、研究發現:信息化工具基層增負的內在邏輯

新技術嵌入基層治理過程很多時候反而讓基層干部壓力重重,經過扎根理論的編碼過程和飽和度檢驗,構建了技術增負效應的內在邏輯,基于我國特殊體制和基層治理關系、結構,結合研究過程和訪談備忘錄,可以對這種邏輯和機理進行更加深入、系統的剖析。

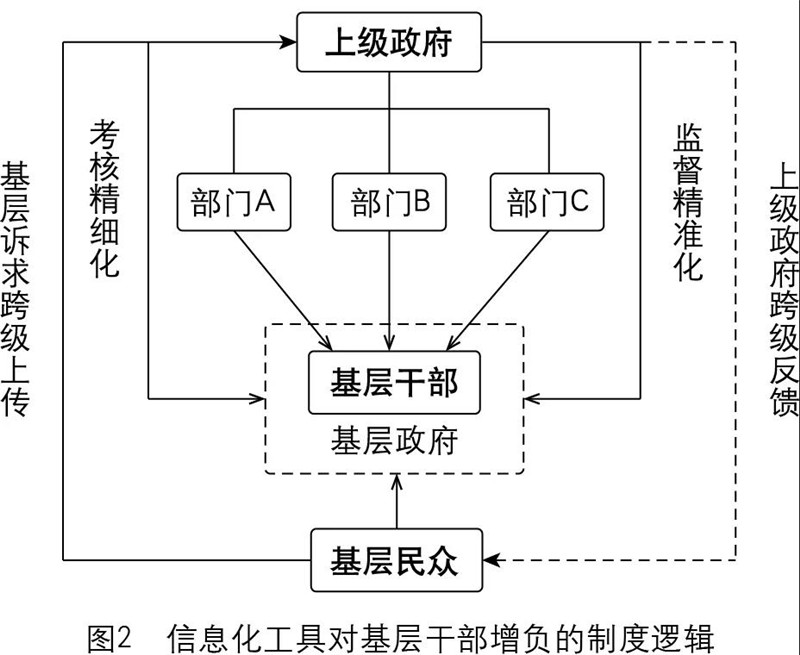

首先,壓力型體制呈現出對新技術的強大型塑能力,信息化工具對基層干部的增負效應是制度對技術建構的結果。新技術的嵌入更多受到政治環境或者政府制度的影響而不是經濟環境的影響[18]。新的技術從一開始就嵌入到壓力型體制的強大邏輯之中,由于新技術的即時性、跟隨性和便利性的特征,信息化工具的嵌入反而更加強化了原有的制度邏輯,從而使得基層干部由于新技術的運用很多時候面臨著更加明顯的多重擠壓。從訪談和編碼結果來看,主要表現在以下幾個方面:第一,新技術使得基層治理問題“上級化”,基層干部面臨自下而上的擠壓的同時面臨著更加強大的“上級”壓力。信息技術大大增強了基層民眾的權利意識(a17)和信息能力(a15、a16)),更重要的是,新技術使得自下而上的信息流動跨越了傳統政府科層的束縛。在現有的信訪制度下,信訪泛化(a18)和逆向選擇(a19)傾向使得基層民眾借助于新的技術平臺輕松地跳過了基層政府而直接與上層權威發生聯系(a13、a14)。眾多政務App、微信公眾號和12345熱線平臺在最短的時間里提取到基層治理中的各種問題和民眾訴求,借助于自上而下的權威,在壓力型體制的運行中,這些問題和訴求對基層干部產生了很大的壓力。第二,新技術使得上級權威對基層干部的監督考核更加“精細化”,基層干部被納入更加精準和細致的縱向加壓網絡之中。借助新技術,來自上面的各種考核和監督可以跳過中間的科層環節,直達基層干部個體(a27),對基層干部的考核內容更加細致(a28),實現了對基層干部行為的全過程監督(a29)。更重要的是,對基層干部的行為能夠實現即時性的介入和干預(a33)。第三,新技術使得不同部門實現了對基層干部任務捆綁的“全時化”。新技術成為不同部門的任務派遣(a21)和任務轉發(a25)的工具。盡管不同的部門條線與基層政府之間在組織結構上處于相互“分割”的狀態,但通過新信息技術這一無形的手,各部門實現了對基層干部的全時態綁定(a5、a6)和多任務聚集(a25)。在壓力型體制下,信息化工具被異化成隨時隨地下任務、發指令、填表格、報材料的現代“BP機”,使基層干部精神處于緊張狀態[19],同時面臨著來自基層民眾更加強烈的訴求壓力,圖2對這種制度邏輯進行了簡單的呈現。

其次,技術的運用形式與目標存在著明顯的背離,信息化工具對基層干部的增負效應是兩者緊張關系的呈現。從治理的價值性目標來說,運用新技術的核心目標在于創造一種新的治理結構和關系網絡,創建共享共治和多元協同的行為模式。然而,技術往往被組織內不同的行動者賦予不同的期望和意義,這些行動者通過設定技術發揮作用的形式,從而使得技術運用偏離本來的目標。在壓力型體制的層層考核和短期化的績效刺激下,通過片面的、簡單化的、機械的指標來衡量治理績效成為地方政府在基層治理中最常見的行為選擇,用形式剪裁事實,用手段遮蔽目標,最終致使指標和實際需求與治理實效脫節[20]。從對基層干部訪談資料的扎根編碼中可以清晰地感覺到,基層信息化技術運用中的形式與目標之間的緊張關系表現得非常明顯,過于追求短期績效目標和創新形式感,很少考慮技術治理舉措在多大意義上可以進一步推動基層治理體制的改革和創新[21]。為了形式而形式,為了運用而運用,信息技術被廣泛地運用于電子臺賬(a33)、電子打卡(a34)和電子留痕(a35),片面地追求網上辦件率(a36)和網絡滿意度(a37)。一些政府部門和地方官員為了追求所謂的創新,樹立“互聯網+”的電子化形象,蜂擁而上,紛紛設立各種各樣的公眾號(a11)和App(a12),只在乎形式化的指標,而忽略實際的效果。這種無處不在的信息化工具和形式主義的行為取向,必然導致基層干部為形式所累,使得基層干部必須花費大量的時間和精力應對脫離實際的考核,以滿足指標化的績效目標。這種形式與目標的背離對于基層干部來說,主要的壓力和負擔一方面來自應對這種細碎化和不切實際的指標體系產生的額外時間成本;另一方面,更重要的是對治理績效有著最切實體會,對基層復雜問題有效治理的真實效果有著最直接感知的基層干部對嚴重脫離實際的形式化手段所產生的心理負擔更值得關注,如熱情消耗(a3)和工作麻木(a4),普遍深惡痛絕而又無可奈何。實踐中,地方政府對過程管理的過度強調,譬如事無巨細都要在平臺上做好記錄、留下電子痕跡,這種過程管理極大地增加了基層干部工作量,使其忙于做數據,無暇顧及具體事務的處理[22]。

最后,技術系統和個人能力素養與新環境要求不夠匹配,在一定程度上影響著信息化工具對基層干部的增負效應。在技術接受模型(technology acceptance model,TAM)看來,使用者對技術的接受度和認可度取決于其感受到的技術的有用性——技術對其業務績效的提升程度,以及技術的易用性——技術使用的容易程度兩個方面[23],如果這兩個方面感受不佳而又不得不使用,技術的增負效應就會產生。在基層技術運用的過程中,一些時候,基層干部對技術便利性的期待并沒有得到滿足,由于不同部門和條塊之間信息共享不充分(a40)、系統不兼容(a41)以及形式化的考核等問題,反而使得技術使用過程產生額外的負擔,如不斷反復性的操作(a38)和重復遞交材料(a39)。這一點在基層行政服務辦理中體現得非常明顯,由于不同業務系統的信息共享沒有完全實現,同樣的材料和流程往往必須在不同的系統中重復操作,而為了滿足在線辦件率的考核,在業務辦理完成后,還必須進入專門的考核系統,按照同樣的流程再操作一遍,這是一種無實際意義的冗余操作。與此聯系的是個人的能力問題,運用新技術需要與之相匹配的意識和能力,對于伴隨著互聯網成長的年輕人來說,這種能力似乎是與生俱來的,但是對于一些基層干部來說,尤其是對于50歲以上的基層干部,基于新技術的工作方式無疑是一種挑戰,意味著必須重新學習與此相關的各種知識,包括各種硬件(a42)和軟件(a43、a44)。當自我學習能力難以適應新環境時,基層干部不得不尋求別人的幫忙(a45、a46)。這對于基層干部來說,同樣意味著新的負擔。需要強調的是,不管是技術的便利性還是個人能力素養都沒有成為被基層干部反復強調的問題,只是在少數的年紀比較大的村支書(主任)或鄉鎮行政服務中心的被訪對象中被提及,對于大多數基層干部來說,類似的問題并不突出。

六、結論與對策

新技術在基層的增負效應是一個值得關注的問題,本研究通過對基層干部訪談資料的扎根分析,構建了信息化工具對基層干部增負的內在邏輯機理,新技術之所以讓基層干部壓力重重主要受到制度因素、技術應用方式、技術便利性和個人能力四個方面因素的影響,并得出結論:信息化工具被嵌入到強大的壓力型體制邏輯之中,新技術作為壓力的跨層級傳遞、跨部門聚集和跨時空跟隨的手段,進一步強化了自上而下的精細化考核和精準化監督,使得基層干部被“捆綁”,新技術運用中的形式與目標的背離,使得基層干部背負著電子形式主義的負擔,技術系統本身的便利性困境以及個人信息素養不足使得基層干部面臨著技術帶來的新壓力。

本研究為當前基層干部的減負問題提供了有價值的啟示,基于這一研究可以提出如下有針對性的對策建議:第一,從根本上來說,減輕干部的負擔需要基于信息化技術的特征適時推動基層治理的變革,以技術的革新為契機,推進共享共治共建的基層治理結構的建設。信息化背景下基層干部減負需要處理好技術與制度之間的關系,應該是技術推動制度的變革,而不是技術被原有的壓力型體制所形塑。信息技術在基層的嵌入使得原有的體系更加精細化,缺乏創新和發展,從而失去活力,導致基層治理的內卷化[24]。未來基層治理的信息化轉型需要調轉制度與技術之間關系的箭頭,從當前自上而下的“單軌政治”,改變基層干部獨自承載基層治理壓力的體制邏輯,轉變為基于新技術的多元共治的現代基層治理。第二,推動建立基于基層治理內生性需求的新技術嵌入模式。不同行動者的需求和利益是制約信息技術運用效果的重要因素[25],技術的運用根本上是需要解決面臨的治理問題,因此,需要從基層政府和基層干部的主體角度出發,從提升治理績效和解決現實困境的目標出發導入技術,并基于這種主體需求建立技術的運行模式。第三,有必要提升技術系統的便利性,針對一些信息能力相對比較弱的基層干部提供必要的幫助。對當前基層中不同的信息系統進行深度整合,從操作便利性角度對基層信息系統進行升級完善。適應新的環境,有效地提升基層干部信息素養。

參考文獻:

(略)

作者簡介:

鐘偉軍(1976—),男,江西贛州人,政治學博士,浙江財經大學公共管理學院教授,研究方向:基層治理。

*基金項目:國家社會科學基金一般項目“基于政務新媒體應用規范化的基層政府減負機制研究”(項目編號:20BZZ088)。

- 上一篇:增強數字政府效能――讓數字技術應用造福

- 下一篇:在線辦公平臺怎么破局?

- 協會要聞

- 通知公告

-

- • 關于舉辦網絡安全體系建設、安全能力評估與攻防實戰培訓的通知

- • 2023(第五屆)全國政務熱線發展論壇在武漢隆重召開

- • 首屆數字全民國防教育高峰論壇將于10月13日在京舉辦

- • 關于舉辦新一代信息技術在數字檔案館(室)建設中的應用暨檔案信息化管理高級培訓班的通知

- • 第四屆信息技術及應用創新人才發展交流大會暨中國信息協會第三屆信息技術服務業應用技能大賽頒獎典禮在京隆重召開

- • 2023(第五屆)中國電子政務安全大會在京成功召開

- • 2023(第五屆)全國政務熱線發展論壇將于9月20-21日在武漢舉辦

- • 關于舉辦2023信息技術應用創新博覽會的通知

- • 關于舉辦第十三屆能源企業信息化大會的通知

- • 中國信息協會首次職業技能等級認定考試在黑龍江省舉行